- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Основные метеорологические величины

Состояние атмосферы и процессы, происходящие в ней, характеризуются рядом метеорологических элементов: давлением, температурой, видимостью, влажностью, облаками, осадками и ветром.

Изменение давления с высотой можно характеризовать величиной барометрической ступени (высота, на которую надо подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1 мм рт. ст. или на 1 гПа). С высотой барометрическая ступень возрастает, так как давление уменьшается. В теплом воздухе уменьшение давления с высотой происходит медленнее, чем в холодном.

Температура воздуха характеризует тепловое состояние атмосферы. Температура измеряется в градусах. Изменение температуры зависит от количества тепла, поступающего от Солнца на данной географической широте, характера подстилающей поверхности и атмосферной циркуляции.

В России и большинстве других стран мира принята стоградусная шкала. За основные (реперные) точки в этой шкале приняты: 0 °C — точка плавления льда и 100 °C — точка кипения воды при нормальном давлении (760 мм рт. ст.). Промежуток между этими точками разбит на 100 равных частей. 1/100 этого промежутка носит название «один градус Цельсия» — 1 °C.

Влажность воздуха показывает, сколько водяного пара содержится в воздухе, в абсолютных или относительных единицах

Относительная влажность — отношение количества содержащегося в воздухе водяного пара к тому количеству, которое требуется для насыщения воздуха при данной температуре, выраженное в процентах. Из величины относительной влажности можно определить, насколько данное состояние влажности близко к насыщению.

Температура точки росы — температура, при которой воздух достиг бы состояния насыщения при данном влагосодержании и неизменном давлении. Разность между температурой воздуха и точкой росы называется дефицитом влажности. Температура точки росы равна температуре воздуха в том случае, если его относительная влажность равна 100 % (например, в дождь или сильный туман). При этих условиях происходит конденсация водяного пара и образование облаков и туманов.

Видимость. Под дальностью горизонтальной видимости, определяемой метеорологами, понимается то расстояние, на котором еще можно обнаружить предмет (ориентир) по форме, цвету, яркости. Дальность видимости измеряется в метрах или километрах. Наблюдения за видимостью особенно важны для обеспечения безопасности полетов.

Ветер — движение воздуха параллельно земной поверхности. Он характеризуется скоростью и направлением (откуда дует ветер). Скорость измеряется в м/с или км/ч, направление в градусах или румбах. Непосредственной причиной возникновения ветра является неравномерное распределение атмосферного давления. Как только возникает разность атмосферного давления в горизонтальном направлении, начинает действовать сила барического градиента, и частицы воздуха начинают перемещаться с ускорением из области более высокого в область более низкого давления.

Самые известные виды местных ветров в России: Бризы — ветры с суточной периодичностью, возникающие по берегам морей и больших озер, а также на больших реках. Дневной (морской) бриз направлен с моря на сушу, ночной (береговой) — с суши на море. Морской бриз начинается с 10–11 часов утра и распространяется в глубь континента на 20–40 км. Береговой бриз начинается после захода, и распространяется вглубь моря на 8–10 км.

Горно-долинные ветры — местная циркуляция воздуха между горным хребтом и долиной с суточным периодом: днем – из долины вверх по нагретому, склону, ночью — со склонов горы в долину. Горно-долинные ветры наблюдаются во всех горных системах и особенно хорошо выражены в ясную погоду летом.

Интересно

Бора — сильный холодный ветер, направленный с прибрежных невысоких гор (высотой до 1000 м) на море. Бора распространяется вглубь моря на несколько километров, а вдоль побережья — на несколько десятков километров. Новороссийская бора (норд-ост), наблюдающаяся в холодную половину года со скоростью 40–60 м/с, вызывает понижение температуры до минус 20–25 °C. Разновидностью боры является сарма — ветер, дующий на западном берегу Байкала.

Фён — теплый сухой ветер, направленный с гор, часто сильный и порывистый. При фёне на наветренной стороне хребта наблюдаются сложные метеорологические условия (облачность, осадки, плохая видимость), на подветренной стороне, наоборот — сухая, малооблачная погода. Фёны чаще всего наблюдаются в Закавказье, на Северном Кавказе и горах Средней Азии. Здесь приведены только самые известные из местных ветров. Тем из вас, кто захочет узнать побольше о ветрах земного шара, порекомендуем ознакомиться с книгой «Словарь ветров», автор Л. З. Прох.

Облака — это видимое скопление взвешенных в атмосфере капель воды, или ледяных кристаллов, или их смеси

Облака могут включать и неводные жидкие или твердые частицы, образующиеся, например, из промышленных газов, дыма или пыли. Облака находятся в процессе непрерывной эволюции, принимая различные формы. Тем не менее существует ограниченное число характерных исходных форм облаков, по которым их можно сгруппировать. В рамках Международной системы классификации облаков выделяют роды, виды и разновидности облаков. Это похоже на аналогичные системы, используемые в других науках, например, классификации растений или животных.

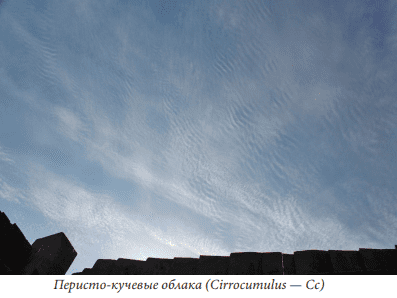

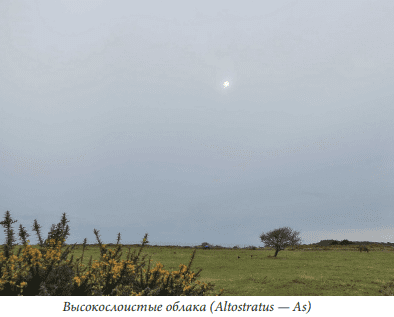

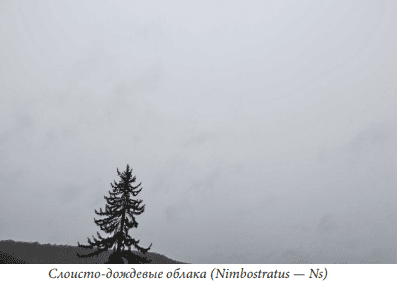

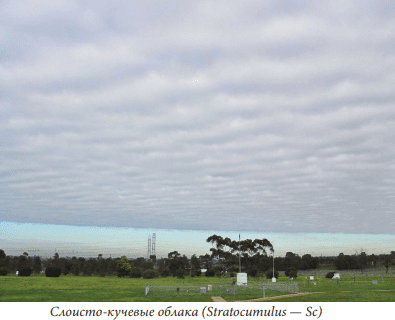

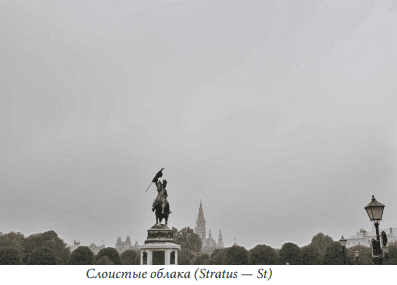

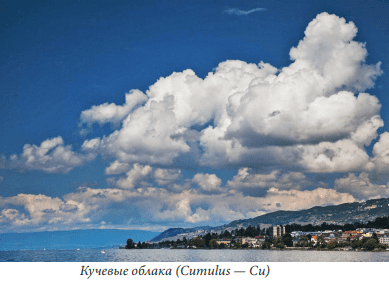

В Международном Атласе облаков приводятся фотографии каждого рода, вида и разновидности облаков с описаниями. Пользуясь этим ресурсом, специалисты и любители по всему миру могут изучить это удивительное явление природы — облака. Приведем фотографии 10 родов из Международного Атласа облаков.

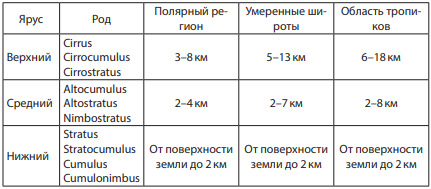

Облака обычно можно встретить на разных высотах: от уровня моря до верхней части тропосферы (тропопаузы). Тропосферу можно разделить по вертикали на три уровня, или яруса: высокий, средний и низкий. Каждый ярус определяется диапазоном высот, на которых чаще всего возникают облака того или иного рода. Одни и те же роды облаков в зависимости от географической широты образуются на разной высоте.

Приведем здесь общие описания основных родов облаков.

Перистые (Cirrus) — отдельные облака в виде тонких белых нитей или же белых (или в большей части белых) клочьев, или узких гряд. Эти облака имеют волокнистый вид (в виде волос) или шелковистый блеск, или и то и другое вместе.

Перисто-слоистые (Cirrostratus) — белесоватая прозрачная облачная пелена, волокнистая (в виде волос) или размытая, полностью или частично закрывающая небо и обычно дающая явления гало.

Высококучевые (Altocumulus) — белые, серые или бело-серые хлопья, пелена или слой облаков, обычно дающих тени, состоящих из пластинок (из одного или несколько слоев), округлых масс, валов и т. д., иногда частично волокнистых или размытых, которые могут сливаться между собой.

Интересно

Высокослоистые (Altostratus) — сероватая или синеватая облачная пелена или слой волокнистой или однородной структуры, покрывающий небо частично или сплошь и имеющий части с такой проницаемостью, что сквозь облака можно определить положение солнца, кажущегося размытым, как сквозь матовое стекло.

Слоисто-дождевые (Nimbostratus) — серый облачный слой, часто темный, кажущийся размытым вследствие более или менее непрерывно выпадающих дождя или снега, которые в большинстве случаев достигают земной поверхности. Мощность этого слоя достаточна во всех его частях, чтобы полностью скрыть солнце.

Слоистые (Stratus) — облачный слой, обычно серого цвета, с достаточно однородным основанием, из которого могут выпадать морось, снег или снежные зерна. Если сквозь облачный слой видно солнце, его контуры резко очерчены. Иногда слоистые облака представляются в виде разорванных клочьев.

Слоисто-кучевые (Stratocumulus) — отдельные серые, белесые или серо-белесые клочья, пелена или слой облаков, почти всегда с темными частями, расположенными в шахматном порядке, в виде валов, округлых облачных масс и т. д., лишенные волокнистого строения (за исключением полос падения), которые могут быть отдельными или сливаться.

Кучевые (Cumulus) — отдельные облака, обычно плотные и с резкими очертаниями, развивающееся в вертикальном направлении в форме бугров, куполов или башен с выпуклостями, вследствие чего они в верхних частях часто имеют вид вилков цветной капусты. Части этих облаков, освещенные солнцем, чаще всего бывают ярко-белыми, основания облаков — сравнительно темные и почти горизонтальные.

Облака подразделяют также по внешнему виду на три основные формы: кучевообразные, слоистообразные и волнистообразные (волнистые). К кучевообразным облакам нижнего яруса относятся кучевые, мощные кучевые и кучево-дождевые облака. Образование кучевых облаков говорит о неустойчивом состоянии воздушной массы, т. е. о наличии в ней вертикальных потоков. Большая высота верхней границы кучевых и кучево-дождевых облаков говорит о сильных восходящих потоках (до 10–15 м/с).

Слоистообразные облака являются облаками фронтальными (связаны с теплыми и медленно движущимися холодными фронтами), образуются над фронтальной поверхностью и совпадают с ней своим нижним краем. Система слоистообразных облаков состоит из слоисто-дождевых (нижний ярус), высокослоистых (средний ярус), перисто-слоистых и перистых облаков (верхний ярус) и покрывает сплошной пеленой площади в сотни тысяч квадратных километров.

В холодные и переходные сезоны года наиболее часто встречаются волнистообразные (волнистые) облака. Образование волнистых облаков связано с наличием слоев инверсий в атмосфере, то есть слоев воздуха, в которых температура не понижается, как это обычно происходит в тропосфере, а повышается.

Образование таких участков в тропосфере — это отдельная, сложная, но очень интересная тема

Инверсии играют большую роль в климате Якутии. Волнистые облака могут возникать под слоем инверсии и над ним. В нижнем ярусе под слоем инверсии образуются слоистые и слоисто-кучевые просвечивающие облака. Существуют еще две дополнительные категории облаков: особенные облака и облака верхних слоев атмосферы. Как правило, их можно наблюдать лишь изредка или время от времени, а некоторые из них встречаются только в определенных регионах мира. Подробную информацию о жизни облаков с красочными фотографиями всех форм вы можете найти в Международном Атласе облаков (https://cloudatlas.wmo.int/).

Атмосферные осадки — водяные капли или ледяные кристаллы, выпадающие из облаков на поверхность земли. Атмосферными осадками называют капли воды и кристаллы льда, выпадающие из атмосферы на земную поверхность. Количество осадков измеряется в мм, а интенсивность — в мм/мин. Осадки выпадают в том случае, когда облачные элементы внутри облака становятся настолько тяжелыми и крупными, что сопротивление воздуха и восходящие его движения больше не могут их удерживать во взвешенном состоянии. Сила тяжести перевешивает, и они выпадают из облака.

По характеру выпадения осадки подразделяются на обложные, выпадающие из слоисто-дождевых и высокослоистых облаков в виде капель дождя средней величины или в виде снежинок; ливневые, выпадающие из кучево-дождевых облаков в виде крупных капель дождя, хлопьев снега или града; моросящие, выпадающие из слоистых и слоисто-кучевых облаков в виде очень мелких капель.

По форме различают следующие виды осадков, выпадающие из облаков:

- Дождь — жидкие осадки, состоящие из капель диаметром от 0,5 до 6–7 мм. В ливневых дождях диаметр больше, чем в обложных. Падение капель дождя заметно в лужах в виде расходящихся кругов, на сухой доске — в виде мокрого пятна. Чаще дождь выпадает из слоисто-дождевых облаков (Ns) непрерывно или с короткими перерывами, иногда — из Sc, As.

- Морось — капли диаметром от 0,05 до 0,5 мм, находящиеся во взвешенном состоянии, как бы плавающие в воздухе. При выпадении мороси кругов на воде не наблюдается, а поверхность сухой доски намокает равномерно. Морось выпадает из слоистых облаков (St) или из тумана.

- Ливневый дождь отличается внезапностью начала и конца выпадения, резким нарастанием интенсивности. В некоторых случаях сопровождается грозой. Выпадает из кучево-дождевых облаков (Cb).

- Снег — твердые осадки в виде отдельных снежных кристаллов или хлопьев. При температуре, близкой к 0 °C, мы часто наблюдаем мокрый снег — осадки, выпадающие в виде тающего снега или снега с дождем. Выпадает чаще из слоисто-дождевых облаков (Ns), может выпадать также из As, Sc.

- Ливневый снег и ливневый мокрый снег отличается внезапностью начала и конца выпадения, резкими колебаниями интенсивности. В некоторых случаях сопровождается грозой. Выпадает из кучево-дождевых облаков (Cb).

- Крупа снежная и ледяная выпадает в виде непрозрачных снежных крупинок шарообразной формы диаметром 2–5 мм. Крупинки легко раздавливаются пальцами. Выпадает обычно при температуре близкой к 0 °Cиз кучево-дождевых облаков (Cb). Часто наблюдается при шквалах.

- Снежные зерна выпадают в виде непрозрачных палочек или крупинок. По размерам они мельче снежной крупы, диаметр не более 1 мм. Выпадают обычно при температуре близкой к 0 °C в небольшом количестве из слоистых облаков (St).

- Ледяные иглы, которые выпадают зимой при низких температурах из облаков нижнего или среднего ярусов. В морозные дни мы видим, как воздух искрится в солнечных лучах —это и есть ледяные иглы. Из ледяных игл состоят перистые облака.

- Ледяной дождь — осадки, состоящие из прозрачных ледяных шариков диаметром 1–3 мм.

- Град — осадки в виде кусочков льда круглой формы, диаметром до 6 см и более. Для образования градин необходима большая водность облаков, поэтому град выпадает только в теплое время года из кучево-дождевых облаков при высоких температурах у земной поверхности.

Различают также осадки, образующиеся на поверхности земли и предметах:

- роса — капельки воды, выделяющиеся на поверхности земли, растениях и предметах при штиле и ясном небе при соприкосновении более теплого и влажного воздуха с более холодной поверхностью (почвы, листья растений, трава и т. д.), при температуре выше 0 °C;

- иней — белый кристаллического строения осадок, появляющийся на поверхности земли и предметов при температуре ниже 0 °C при сублимации водяного пара. Условия образования: затишье или слабый ветер, безоблачное небо или тонкие облака;

- зернистая изморозь — снеговидный рыхлый осадок матово-белого цвета, образующийся на проводах, ветках и т. д. в туманную ветреную погоду вследствие намерзания на предметах капель переохлажденного тумана. Строение аморфное, поверхность бугристая, шершавая. Образуется при температуре от –2 °C до –7 °C;

- кристаллическая изморозь — белый осадок, состоящий из кристаллов льда тонкой структуры. Образуется на проводах, ветках и т. д. при морозах в тихую погоду, чаще при тумане и дымке. Кристаллы изморози образуются за счет сублимации на предметах водяного пара;

- гололед — это отложение льда на ветвях деревьев, проводах и т. п. в результате намерзания переохлажденных капель мороси или дождя. Обычно образуется при t от 0 до –3 °C и может достигать нескольких сантиметров толщины. Гололед относится к опасным метеорологическим явлениям;

- гололедица — лед на земной поверхности, образовавшийся после оттепели или дождя в результате наступления похолодания до отрицательной температуры, а также вследствие замерзания мокрого снега, дождя или мороси от соприкосновения с сильно охлажденной поверхностью. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется, и образуется снежный накат. Чаще всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах. Образованию гололедицы способствуют также погодные условия: выпавшие накануне осадки в виде дождя или снега, минусовая температура воздуха.

Часто гололед путают с гололедицей, но это два разных явления. При гололеде ледяная корка образуется и на горизонтальных, и на вертикальных поверхностях, при гололедице — только на горизонтальных. При гололёде тоже отмечается гололедица, и в этом случае она значительно более «скользкая».

В Международном Атласе облаков есть фотографии и подробное описание этих атмосферных явлений. Оптические явления в атмосфере — одни из самых интересных атмосферных явлений. В Международном Атласе облаков вы сможете найти множество прекрасных фотографий с подробным объяснением, как и при каких условиях они образуются.

Корона: одна или несколько последовательностей (редко более трех) цветных колец малого диаметра, центрированных на солнце или Луне.

Иризация или радужность: цвета, появляющиеся на облаках, иногда смешанные, а иногда в виде полос, почти параллельных краю облаков. Зеленый и розовый встречаются чаще всего, причем в пастельных тонах.

Глория: одно или несколько цветных колец, видимых наблюдателем вокруг собственной тени на облаке, состоящем в основном из многочисленных мелких капелек воды, на тумане или, очень редко, на росе.

Интересно

Радуга: группа концентрических дуг с цветами, варьирующимися от фиолетового до красного, образующихся на «экране» из капель воды (капель дождя или капель мороси или тумана) в атмосфере при свете солнца или Луны.

Мираж: оптическое явление, состоящее в основном из изображений удаленных объектов. Они могут быть устойчивыми или колеблющимися, одиночными или множественными, вертикальными или перевернутыми, вертикально увеличенными или уменьшенными. На севере Якутии часто наблюдается арктические миражи.

Мерцание: видимое трепетание объектов на поверхности Земли, если смотреть в горизонтальном направлении.

Зеленый луч: короткая вспышка преимущественно зеленого цвета, появляющаяся в момент заката или восхода Солнца или Луны

Сумеречные цвета: различные цвета неба и вершин гор на закате и на восходе солнца

Электрические явления в атмосфере. Молния — гигантский электрический разряд в атмосфере, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающийся громом. Чтобы объяснить, как образуется молния, нужно вспомнить процессы, происходящие в кучево-дождевых облаках. В кучево-дождевых облаках действуют мощные восходящие потоки, которые с большой скоростью поднимают влажную воздушную массу на высоту 12 км и более. Облако растет все выше и выше, и когда его вершина оказывается в зоне низких температур, водяные капли превращаются в кристаллы льда.

В результате одна часть облака оказывается заряженной отрицательно, а другая — положительно, эти заряды притягиваются. Какое‑то время капельки или льдинки удерживаются электрическим притяжением внутри облака, в нижней её части. Однако если внизу облака скапливается большой отрицательный заряд, то он притягивает к себе положительный заряд в поверхностном слое земли.

В результате между облаком и землей возникает огромное напряжение — десятки и сотни миллионов вольт. Электрическое поле становится настолько сильным, что возникает электрический разряд через воздух в виде огромной искры длиной иногда в несколько километров. Чтобы лучше понять процессы образования молнии, нужно применить знания, полученные вами на уроках физики.

На земле есть места, где молнии наблюдаются очень часто. Мировые очаги гроз: о. Ява —220, экваториальная Африка — 150, Мексика — 142, Панама — 132, центральная Бразилия — 106 грозовых дней в году. Для сравнения в России: Мурманск — 5, Архангельск — 10, С.-Петербург — 15, Москва — 20 грозовых дней в году. В Якутии — на севере 2–4, в Центральной Якутии 10–12, на юге — 16–19 дней в году. Есть интернет-ресурсы, позволяющие в режиме реального времени наблюдать, где сейчас гремят грозы. Здесь же можно найти и статистику по грозам.

Отдельная и очень интересная, даже таинственная тема — шаровая молния. Внешне выглядит как светящийся шар, наблюдаемый в некоторых случаях вскоре после наземного разряда молнии. Обычно имеет размеры от 10 и 20 см в диаметре (иногда до 100 см). Она медленно перемещается в воздухе или на земле и обычно исчезает с громким взрывом. Механизмы, которые ее образуют, до сих пор до конца не исследованы. Многое в жизни шаровой молнии является загадкой для исследователей. В условиях Якутии шаровая молния наблюдается редко.

Интересно

Любопытные электрические явления наблюдаются в верхних слоях атмосферы. В 1989 году был обнаружен особый вид молний — эльфы, молнии в верхней атмосфере. В 1995 году был открыт другой вид молний в верхней атмосфере — джеты. Эльфы представляют собой огромные, но слабосветящиеся вспышки-конусы диаметром около 400 км, которые появляются непосредственно из верхней части грозового облака.

Джеты представляют собой трубки-конусы синего цвета. Высота джетов может достигать 40–70 км (нижняя граница ионосферы), живут джеты относительно дольше эльфов. Спрайты трудно различимы, но они появляются почти в любую грозу на высоте от 55 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров). Это некое подобие молнии, бьющей из облака вверх. Впервые это явление было зафиксировано в 1989 году случайно. Сейчас о физической природе спрайтов известно крайне мало.

Полярное сияние возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Полярное сияние вызвано электрически заряженными частицами, излучаемыми Солнцем (солнечный ветер), воздействующими на разреженные газы в верхней атмосфере. Эти частицы, в основном электроны и протоны, захватываются магнитным полем Земли и сталкиваются с атомами и молекулами газов в верхней атмосфере (термосфере и экзосфере).

В результате столкновений электроны атомов азота и кислорода на время переходят в «возбужденное» энергетическое состояние. После их возвращения в нормальное энергетическое состояние некоторая часть высвобожденной энергии излучается в виде фотонов света с разной длиной волны. Полярное сияние чаще всего наблюдается в дугах вокруг магнитных полюсов («авроральных овалах»). Коронарные массовые выбросы или солнечные вспышки могут на время усиливать солнечный ветер, достигающий магнитосферы Земли, иногда вызывая геомагнитные бури.

В это время авроральные овалы на время увеличиваются, и полярное сияние можно наблюдать в более низких широтах. Полярное сияние в основном наблюдается на высотах от примерно 90 км до 150 км, но иногда опускается до 60 км, а в некоторых случаях поднимается до 1000 км и более.

Снежный покров. Снег, выпадающий на земную поверхность при отрицательных температурах воздуха, создает на ней снежный покров, оказывающий большое влияние на тепловой режим и влагооборот в почве и воздухе. Для характеристики снежного покрова метеорологи используют следующие параметры: высоту и характер залегания, плотность и запас воды в снеге.

Характер залегания снежного покрова зависит от скорости ветра, плотности снега и рельефа местности: в результате образуются сугробы и открытые участки. При слабом ветре или при безветрии снег обычно залегает равномерно.

К физическим характеристикам снежного покрова относится теплопроводность, его отражательная и излучательная способность. Теплопроводность снега зависит от его плотности: чем больше плотность, тем больше и теплопроводность. Коэффициент теплопроводности снега примерно в 10 раз больше, чем у неподвижного воздуха, но в 10 раз меньше, чем у почвы.

Благодаря сравнительно малому коэффициенту теплопроводности снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания и от резких колебаний температуры, т. к. теплообмен между поверхностью снежного покрова и почвой невелик. Таким образом, промерзание почвы со снежным покровом распределяется на меньшую глубину, чем у почвы, не защищенной снегом. Особенно хорошо защищает почву свежий снег. С увеличением плотности снега его теплопроводность повышается и тем самым снижается его теплоизолирующая роль.

Отражательная способность свежевыпавшего чистого снега составляет 90–95 %, а уплотненного, слежавшегося — 30 %. Относительная излучательная способность снега также велика. Снежный покров излучает длинноволновую радиацию почти как абсолютно черное тело, а именно 99,5 % излучения последнего при той же температуре.

Большая отражательная и излучательная способность препятствует прогреванию его поверхности, а малый коэффициент теплопроводности уменьшает приток тепла от почвы. Поэтому радиационный баланс поверхности снега отрицательный, а температура ниже температуры воздуха. Таким образом, снежный покров способствует понижению температуры нижних слоев атмосферы.

Интересно

Снежный покров — это сложная, но увлекательная тема, особенно актуальная у нас на севере. Для заинтересовавшихся этой замечательной темой порекомендуем начать с изучения «Международной классификацией для сезонно-выпадающего снега», изданной в 2012 году Институтом географии РАН и Гляциологической ассоциацией.

Перенос снега ветром называют метелью. Легкий сыпучий сухой снег может переноситься уже при ветре 2 м/с. Чем выше плотность снега, тем большая скорость требуется от ветра, чтобы поднять и перенести снег. При наличии ледяной корки снег не переносится даже при больших скоростях ветра.

Различают следующие виды метелей:

- Вьюга, буран, пурга — перенос снега сильным ветром почти в горизонтальном направлении. При метели неба не видно, она сопровождается вихревыми движениями снежинок на высотах до нескольких метров на земной поверхности.

- Метель с выпадением снега (общая метель) — перенос снега в горизонтальной направлении, сопровождающийся выпадением снега из облаков. Снег может не подниматься с земной поверхности.

- Низовая метель — перенос снега, поднимаемого сильным ветром с поверхности снежного покрова на высоте > 2 м.

- Поземок — перенос снега ветром только у поверхности снежного покрова до высоты 2 м.

Статьи по теме

- Методические рекомендации к проведению полевых метеорологических наблюдений

- Рекомендуемый алгоритм работы над исследовательским проектом

- Общая характеристика климата Якутии

- Как не ошибиться при поиске метеоданных

- Климатическая система земли

- Что изучает синоптическая метеорология

- Какой должна быть метеоплощадка

- Как устроена метеослужба

- Что изучает метрология

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)